La svolta dell’Inclusive Book

Come ci ricorda la Carta dei diritti della Comunicazione, “ogni persona, indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita”, ovviamente per migliorarla, per esprimere in pienezza la propria identità. Partendo da questo principio si declinano, poi, i diritti specifici di ‘chiedere’, ‘scegliere’ e ‘rifiutare’, che presuppongono sempre un intervento e un coinvolgimento attivo dell’adulto, del terapeuta, del logopedista il quale, però, non potrà mai sostituirsi all’effettivo titolare del diritto: dal momento che al centro della nostra strategia comunicativa si devono trovare sempre e solo le sue esigenze e i suoi effettivi bisogni, dobbiamo fornire reali opportunità di scelta e definire proposte flessibili, motivanti, mai banali.

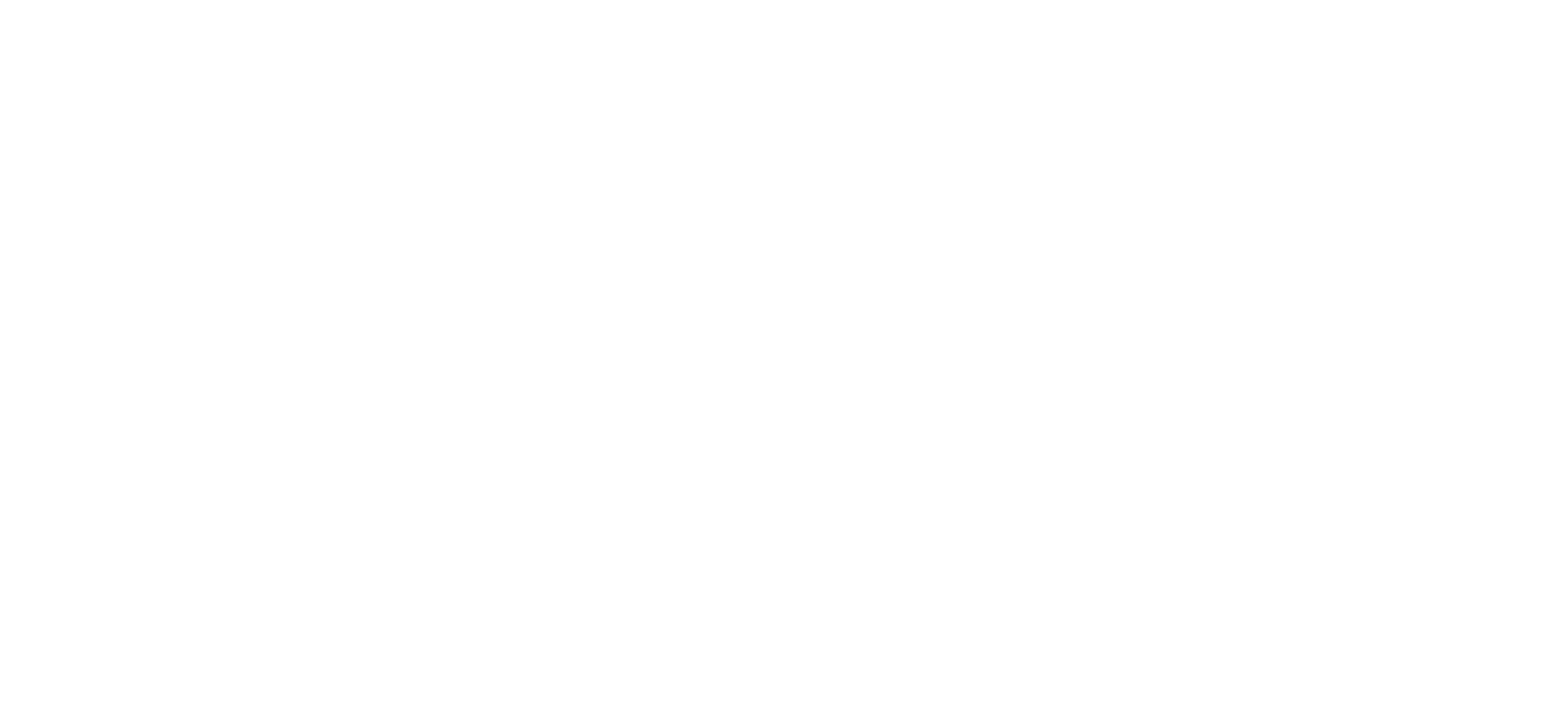

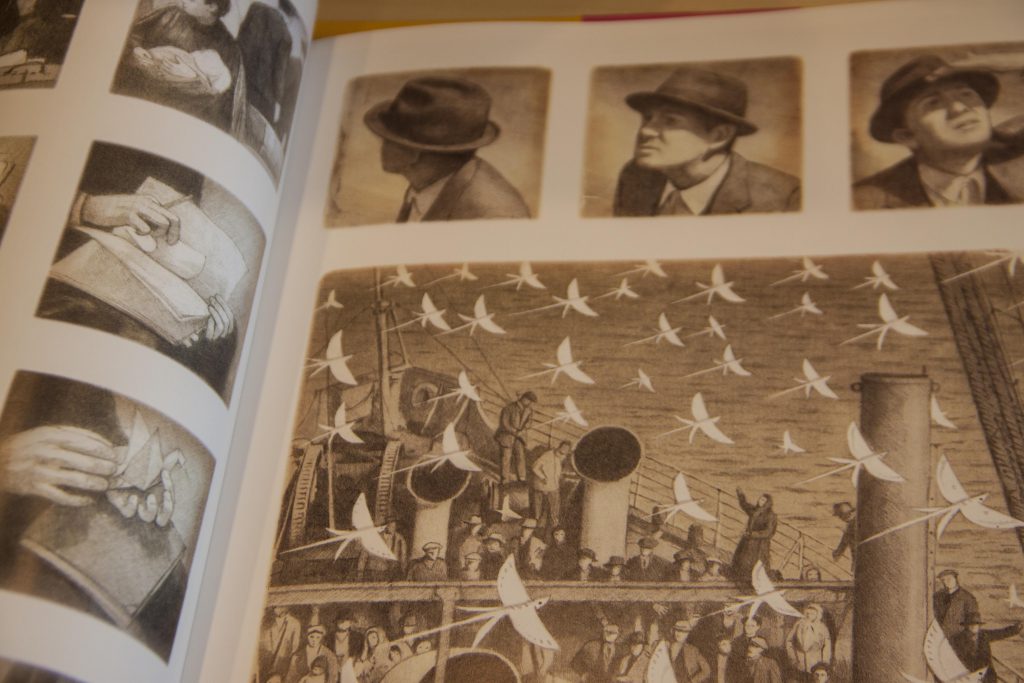

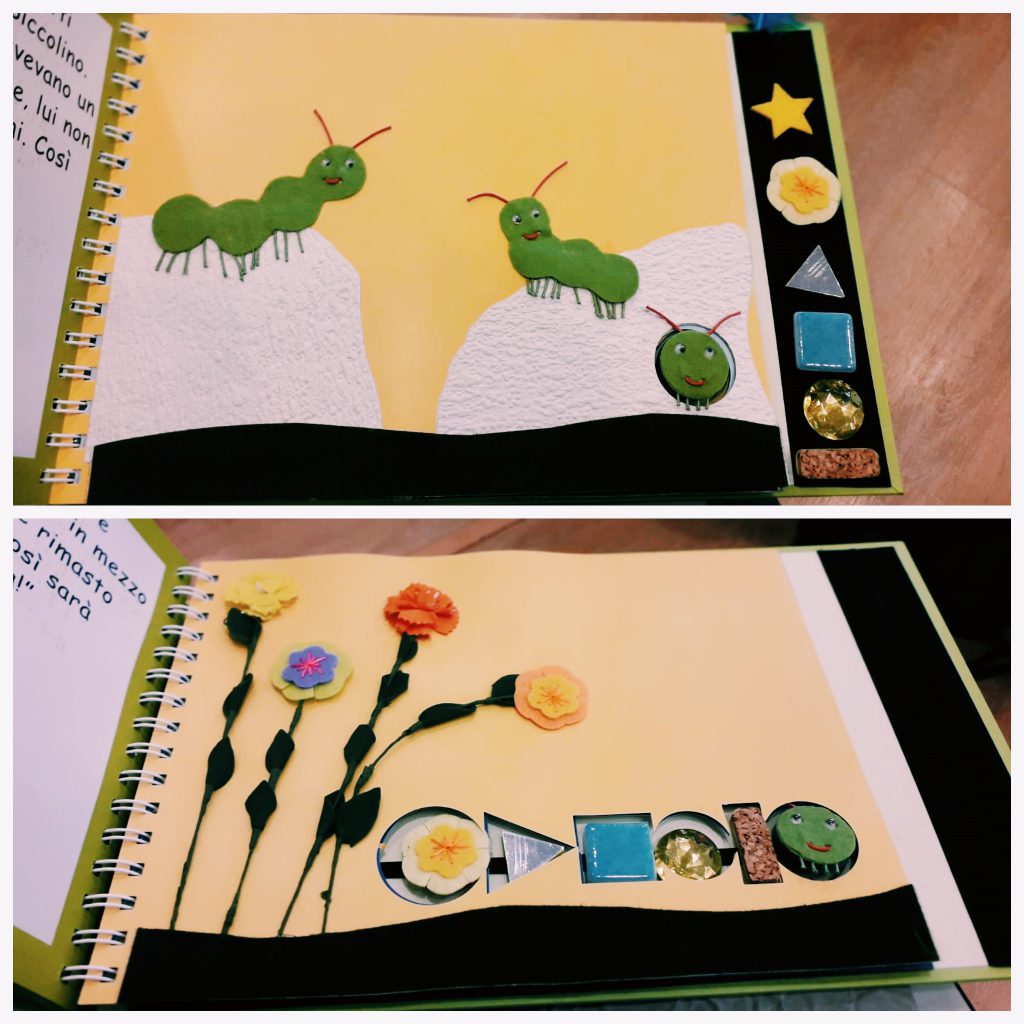

Tra le varie strategie comunicative, due tra le più efficaci sono rappresentate dal libro personalizzato e da quello modificato. Il primo è un libro creato ex novo, a partire dalla rielaborazione delle esperienze emotivamente significative della persona: l’obiettivo è quello di agganciare fin da subito il suo interesse, accompagnandolo a leggere e rileggere più volte la storia. I libri modificati, invece, partono da un libro già edito che viene modificato per renderlo più accessibile alla persona (a partire, ovviamente, da un testo che già sappiamo rispecchiare i suoi gusti, interessi e bisogni).

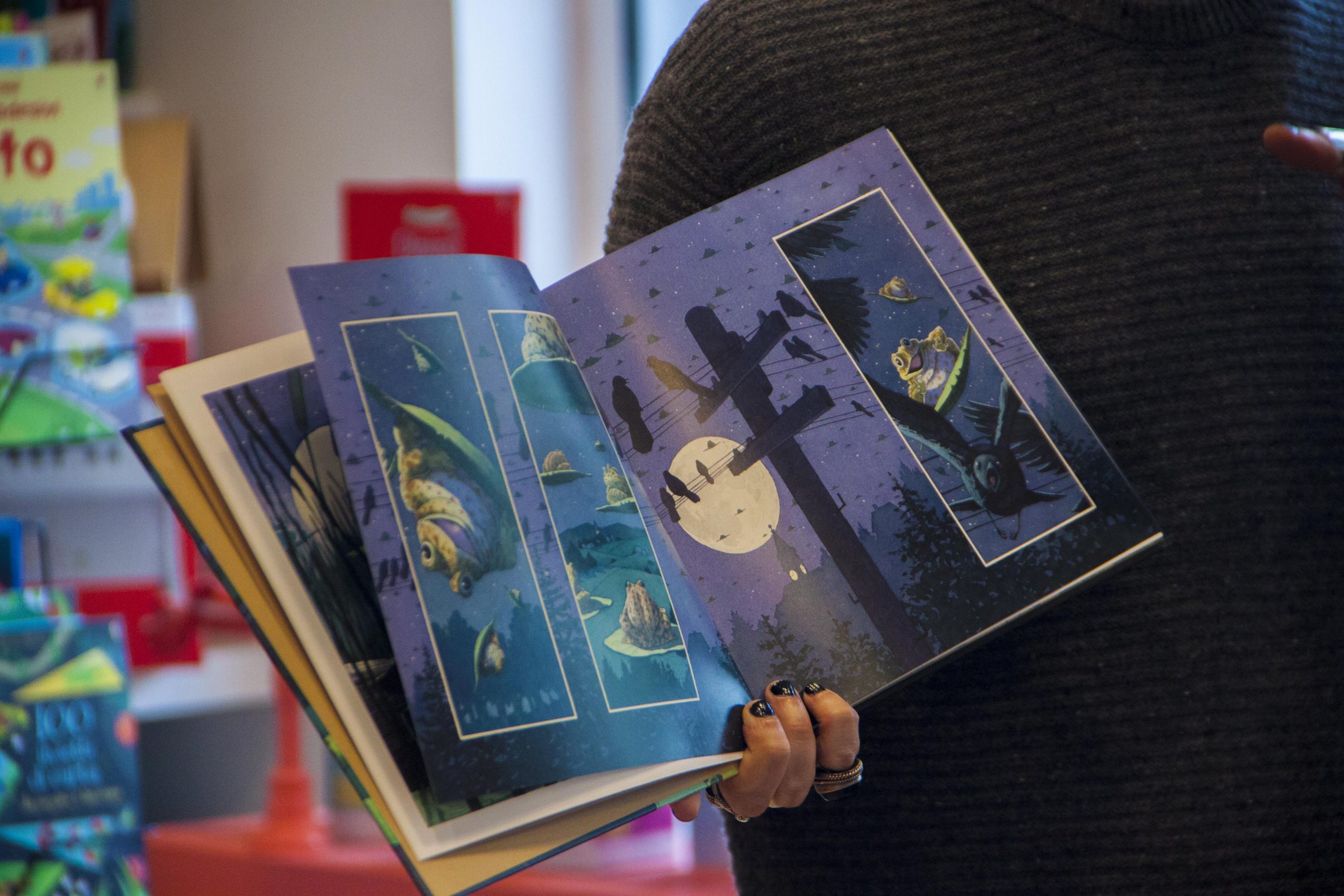

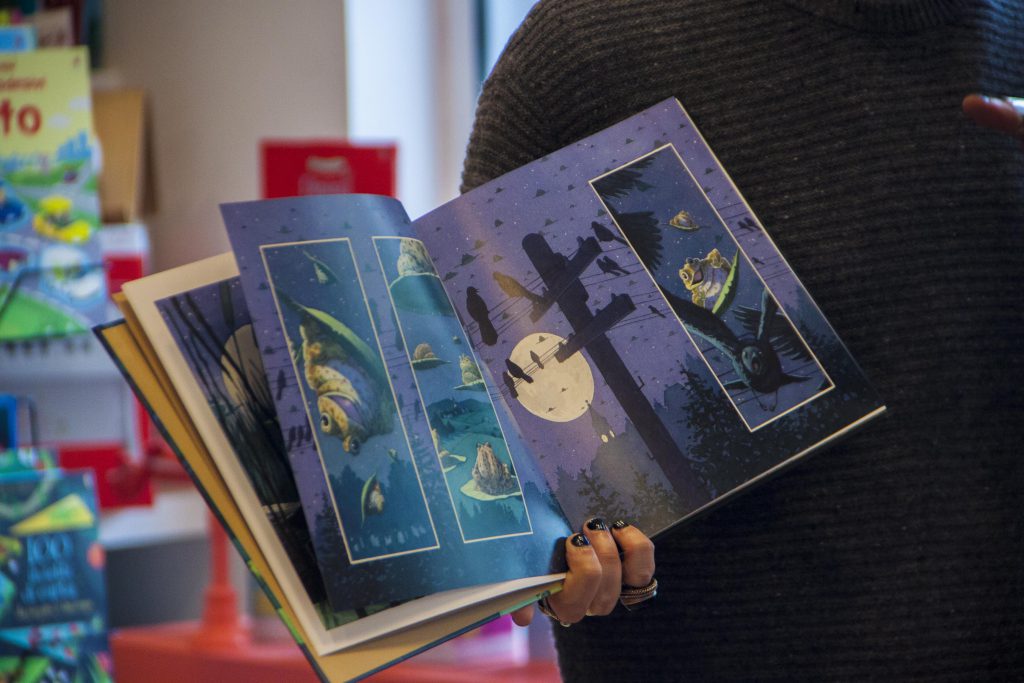

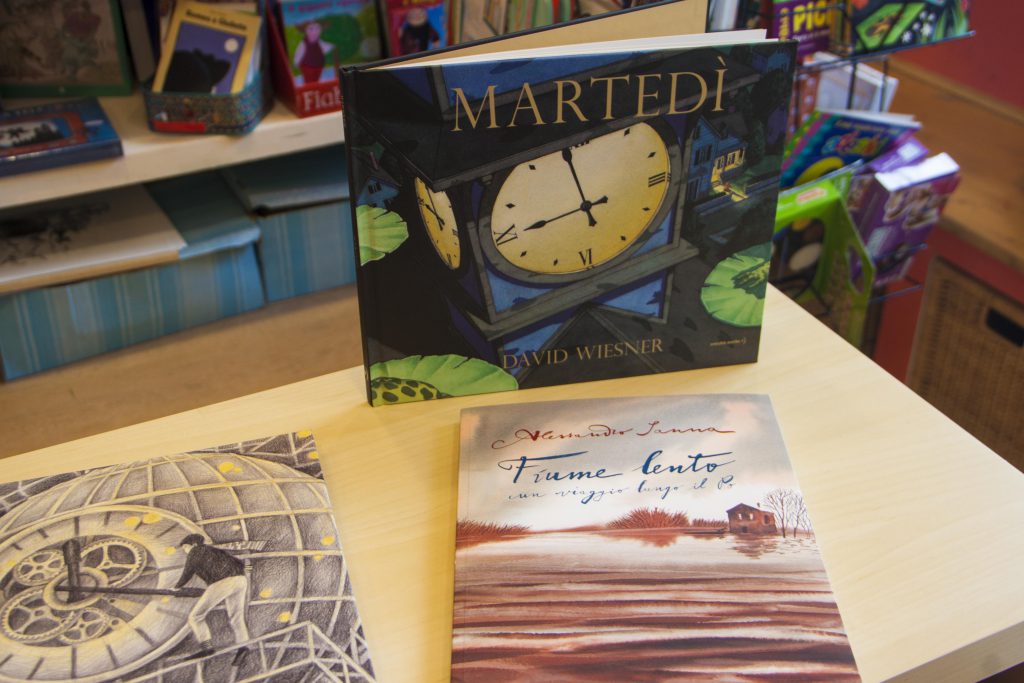

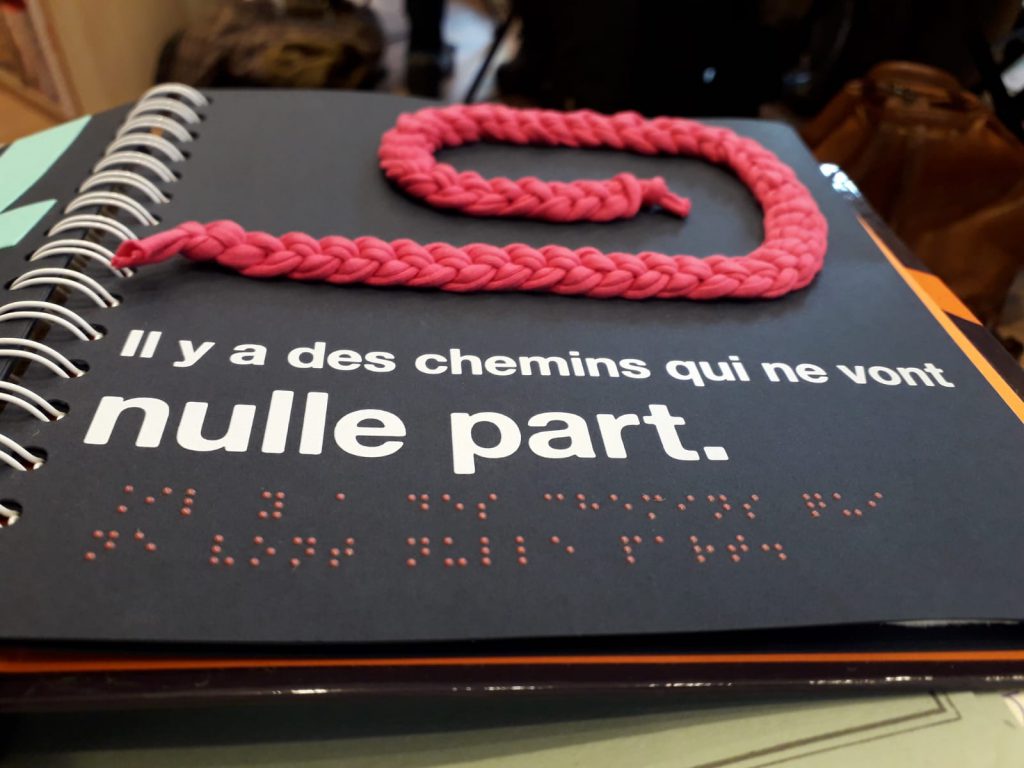

La vera svolta, però, è rappresentata dall’Inclusive Book, ovvero un libro effettivamente edito, con ampia tiratura e diffusione, pensato con caratteristiche tali per fungere, allo stesso tempo, da contenitore e veicolo per esperienze realmente ed efficacemente inclusive (all’interno della classe o di gruppi di lettura nelle biblioteche, nelle librerie, in occasione di feste, letture animate o laboratori).

In poco tempo, gli inclusive books (o libri in simboli) hanno rivelato una versatilità straordinaria, essendo in grado di spaziare ben oltre la narrativa in senso puro: possono essere, infatti, impiegati nella didattica, nella manualistica e nella saggistica (anche scientifica), nelle guide turistiche e, addirittura, nel giornalismo e nei testi regolativi (come leggi, ricette e istruzioni per l’uso).

Da qui le possibilità diventano enormi, verso una piena attuazione della Carta dei diritti della Comunicazione.