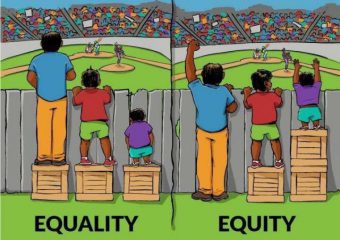

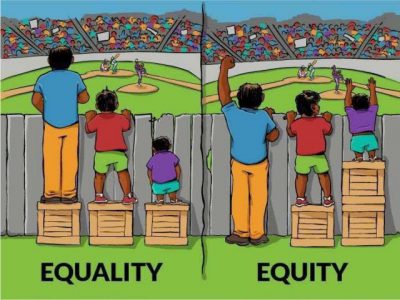

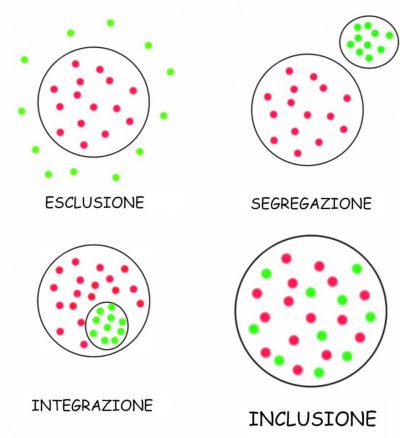

Ragionare sui luoghi in chiave inclusiva può fornirci davvero tantissimi spunti interessanti: ci sono degli aspetti dello spazio che consideriamo scontati, ma non lo sono affatto! Le traiettorie, le strategie di movimento o di stasi, le esplorazioni possibili sono tante quante sono le persone che abitano uno spazio e non è di certo possibile fare una selezione per meriti.

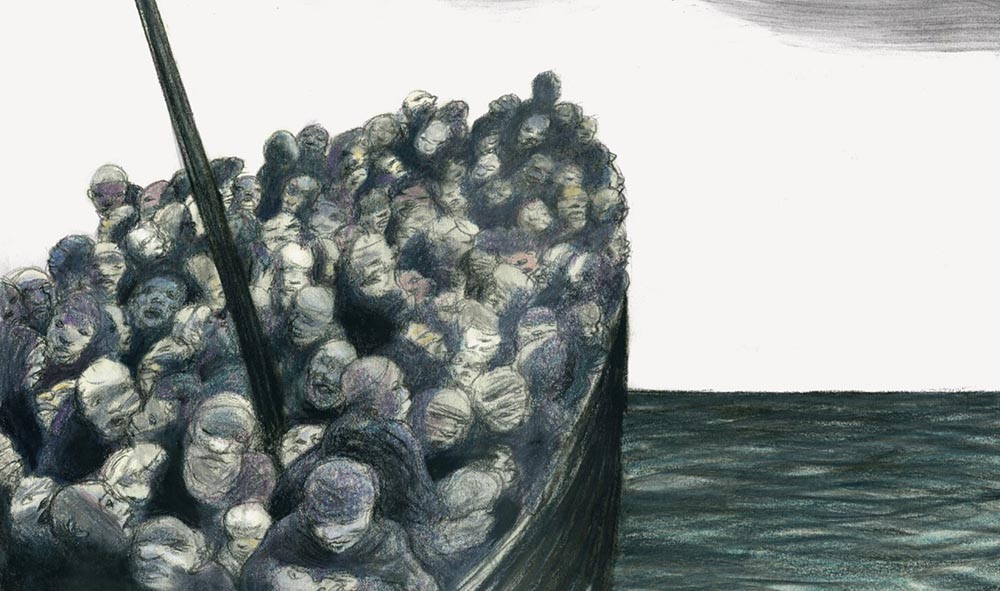

Lo spazio, però, è soprattutto il luogo dell’incontro, del sentiero, del cammino che si fa percorso nell’atto stesso in cui si compie l’azione. In montagna, quando ci si incontra durante un’escursione o una semplice passeggiata, istintivamente ci si saluta: nessuno ne conosce la ragione precisa, forse è soltanto un’abitudine cui, però, nessuno si sottrae…

Mi piace pensare che sia un gesto di riconoscimento dell’altro che cammina sulla nostra stessa strada, che fa la nostra stessa fatica e contribuisce con noi al farsi del sentiero (senza di lui, quello stesso sentiero sarebbe meno battuto). Un riconoscimento del nostro “essere insieme su quello stesso sentiero”: io non so chi tu sia, da dove provenga e dove tu stia andando, non so quanta fatica tu abbia già fatto e quanta ancora ti resti da fare, ma posso immaginarla, a partire dalla mia fatica, dal mio cammino, dal mio passare per di qua… e allora ti riconosco compagno.

Dobbiamo riconoscere che il modo in cui ci muoviamo quotidianamente nello spazio assomiglia molto poco al camminare sul sentiero di montagna. Nei musei credo avvenga qualcosa di simile: anche lì centra molto l’esplorazione, l’identità dell’esperienza, la fatica (anche se di genere completamente diverso); e, infatti, anche lì scatta il riconoscimento, l’incrocio di sguardi, il segno di scusa quando intralciamo la visuale a qualcuno.

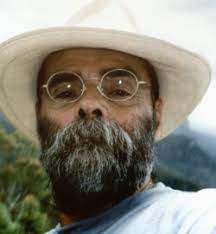

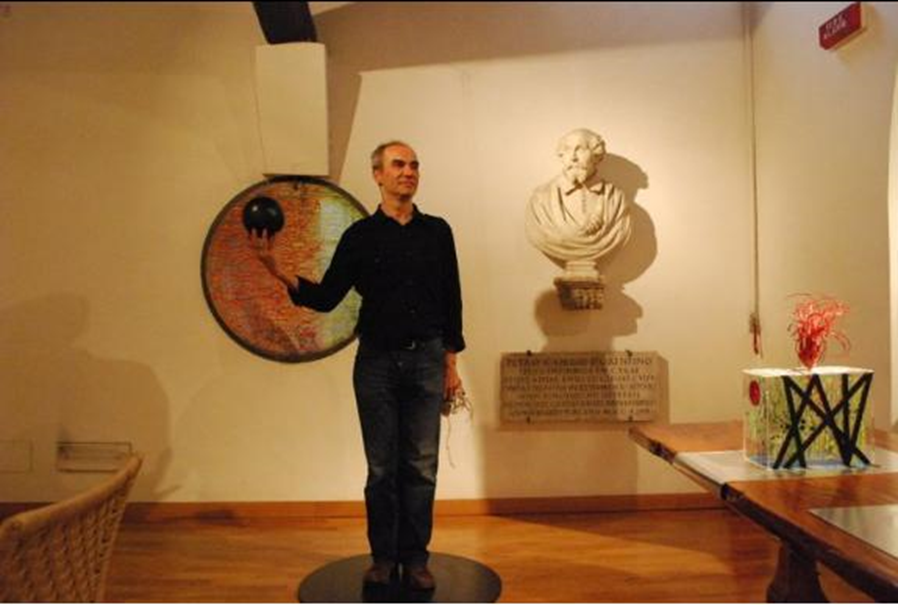

Non a caso questa terza edizione della Rassegna delle letterature inclusive è stata inaugurata dall’architetto Fabio Fornasari, artista, ricercatore e fondatore del Museo Tolomeo di Bologna, che ci ha offerto tantissimi spunti e chiavi di lettura interessanti, illustrandoci le scelte strategiche dei lavori museali che ha curato, proprio al fine di favorire l’esperienza di tutti. E non è un caso che per il suo intervento Fabio abbia scelto un titolo assai curioso e polisemico: leggere relazioni.

Per prima cosa, il riferimento all’aspetto relazionale, inscindibile da ogni considerazione sullo spazio, il luogo fisico dell’esperienza. Poi, la possibilità di cambiare titolo a seconda di come decidiamo di accentare la prima parola: può rappresentare la nostra azione di leggere le relazioni che viviamo e che osserviamo vivere; ma può anche essere un aggettivo, l’introduzione di un elemento di leggerezza, forse non abituale ma di certo fondamentale, quando parliamo di relazioni, anche in chiave inclusiva.

Se vi siete persi l’incontro con Fabio, lo troverete nella sezione video, sulla pagina fbk della libreria Sognalibri. E per chi volesse approfondire questi temi, vi invitiamo a curiosare tra queste pagine:

Su Frizzi Frizzi c’è una splendida intervista in occasione della mostra “Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari” che è stata anche a Roma, al Palazzo delle Esposizioni: https://www.frizzifrizzi.it/2020/01/22/toccare-la-bellezza-intervista-a-fabio-fornasari-curatore-della-mostra-tattile-su-montessori-e-munari/

Sul concetto di museo, c’ questo bel contributo sul sito del Museo Tattile Omero di Ancona: https://www.museoomero.it/servizi/pubblicazioni/rivista-aisthesis-scoprire-larte-con-tutti-i-sensi/aisthesis-numero-5-anno-4-maggio-2018/ii-museo-dove-lopera-ha-luogo/

Infine, sulla rivista Roots & Routes c’è un articolo denso e ricco, con un altro titolo assai suggestivo, “Toccata, appunti sul mantenersi in contatto”: https://www.roots-routes.org/toccata-appunti-sul-mantenersi-in-contatto-di-fabio-fornasari/